从“舶来概念”到“中国标准”:我国GI标准体系的建设与发展

作者 | Hann W

来源 | GI营养工作室

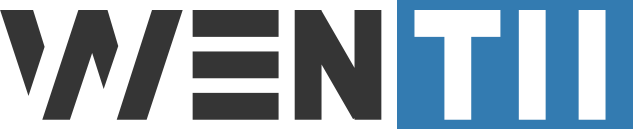

血糖生成指数(GI)由加拿大科学家于1981年提出,它是衡量食物对餐后血糖影响的指标。目前,澳大利亚、新西兰等国家已建立较为完善的GI标准体系(全球GI相关标准法规的建设情况详见下图),而我国引入GI概念相对较晚。随着我国慢性病高发和健康需求的增长,食物GI研究与低GI产品市场需求激增,推动了我国GI领域标准体系的建设。

全球GI相关标准法规的建设情况

从标准真空期到基础奠定

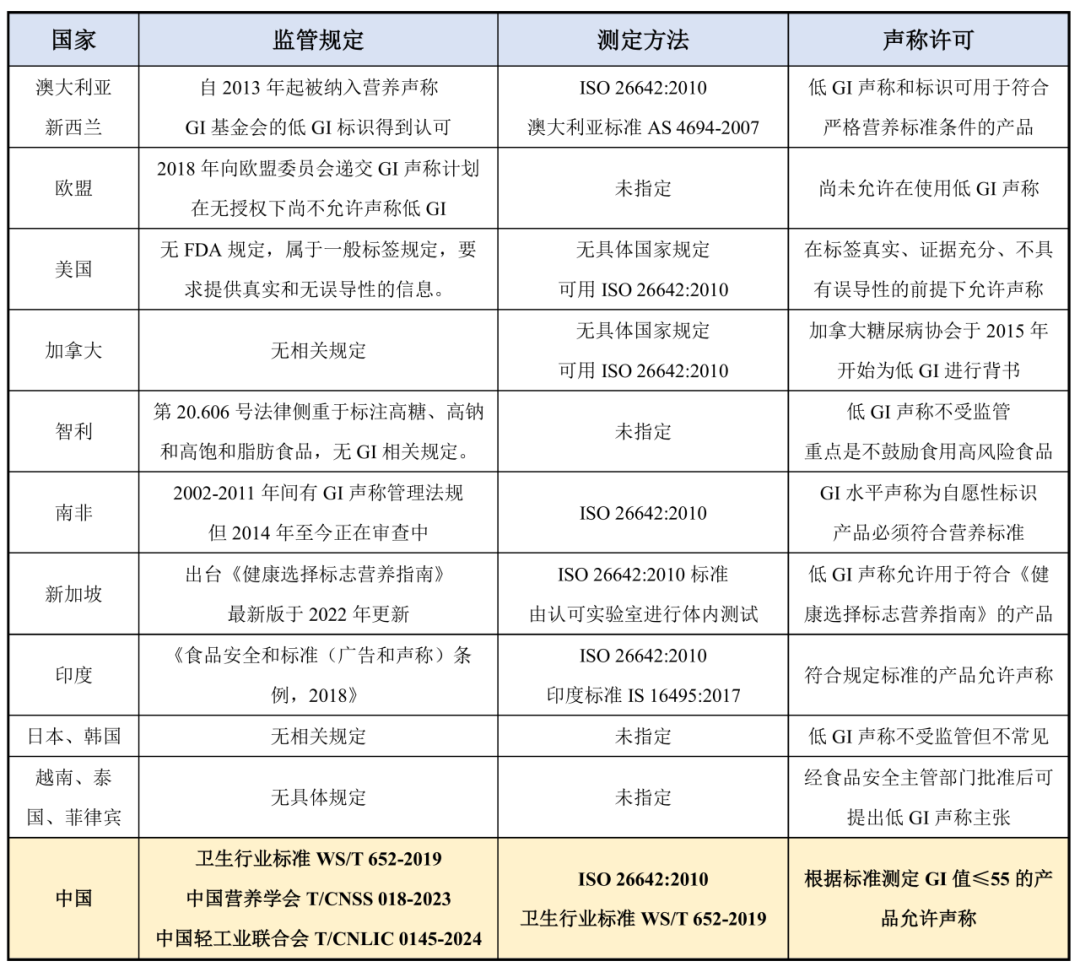

国际标准化组织(ISO)于2010年就已发布食品的GI测定方法标准(ISO 26642:2010)。而我国市场长期处于“三无”状态:无统一测定方法标准、无明确标识规范、无权威认证体系。2019年,我国发布了《食物血糖生成指数测定方法》(WS/T 652-2019)卫生行业标准,首次规定了食物GI值的测定方法,标志着“GI”从“舶来概念”向本土化标准迈出关键一步,为科研与产业应用奠定技术基础。

左图:ISO 26642:2010 丨 右图:WS/T 652-2019

政府颁布标准引领GI产业高质量发展

为落实《国家标准化发展纲要》战略要求,强化标准化对产业发展的基础支撑和保障引领作用,我国正着力提升标准建设与国际化水平。在此背景下,《食物血糖生成指数测定方法》国家标准已完成立项,拟通过修改采用ISO 26642:2010国际标准提升检测精度并推动国际互认,为低GI食品产业高质量发展提供核心技术保障,有效促进国内国际标准化工作的双向协同。

自主制定标准彰显低GI市场广泛需求

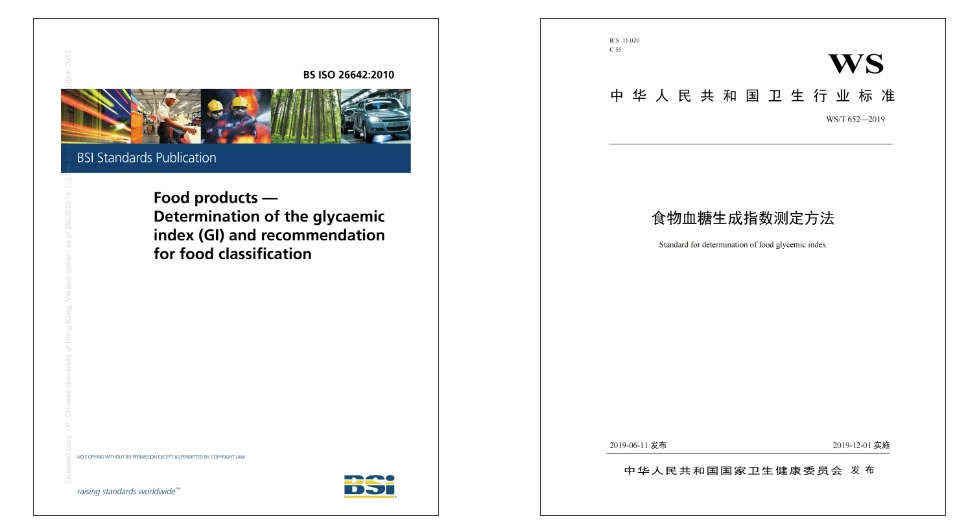

在国家政策支持下,我国团体标准实现快速发展。自2022年起,GI团体标准密集出台,并在2024年呈现爆发式增长,累计发布24项(具体标准发布情况如下图所示),覆盖范围显著扩大。这不仅彰显出低GI食品市场需求激增的发展态势,同时也充分释放了低GI食品市场的标准化活力。

我国GI团体标准的发布情况

我国GI团体标准响应市场需求,已涵盖上游原料、技术规范、终端产品、特殊人群食品等多个领域。然而,受限于标准体系建设初期阶段,当前GI团体标准仍面临发展不均衡、定位模糊、技术指标科学性不足等发展瓶颈。为促进团体标准规范化发展,其已呈现出两方面升级策略:在产品测试端严格执行食品GI值人体试验测定方法(动物实验数据仅供科研参考),在评价维度端加速推进低GI食品从单一GI值向“GI+营养”复合评价模式升级。

中国食品发酵工业研究院牵头制定的《低GI食品通用技术要求》(T/CNLIC 0145-2024)团体标准正是这一发展理念的具体实践,并且正在筹备升级为行业标准的立项工作。该标准除限定低GI食品的GI值需经人体测试不高于55外,还同步规定了合理的碳水化合物供能比和基本营养素指标要求,并对粮食加工品、糕点等18类食品实施差异化膳食纤维与脂肪含量管控,旨在规避“高脂肪低GI”等伪健康产品的出现,推动我国标准建设的纵深化发展。

可见,我国GI标准体系正围绕“科学规范、国际接轨、产业协同”三大核心目标加速升级,从填补空白的“有没有”向定义品质的“好不好”跨越。通过优化政府颁布标准与市场自主制定标准二元供给结构,着力实现国家标准、行业标准支撑发展,团体标准多点突破的GI标准体系,提升产业标准化深度发展水平,形成标准支撑和引领产业高质量发展的良好局面。未来,我国有望在全球GI产业中书写“中国方案”,为健康人类命运共同体贡献东方智慧。